Введение

Скитская культура Обь-Енисейской Сибири, изучение которой в 1960-е гг. было начато Н. Н. Покровским, остается крайне сложным для анализа явлением. Ограниченные возможности наблюдения затрудняют реконструкцию повседневных взаимодействий насельников таежных монастырей, вынуждая исследователей концентрироваться на вопросах вероисповедания и обрядности, читательских и писательских стратегиях, составе книжных собраний. В результате возникает своеобразный перекос — мы более аргументировано и с высокой степенью детализации можем судить об исторических этапах, идейных и культурных основаниях сибирского крестьянского пустынножительства, чем о его хозяйственных и коммуникативных практиках.

Следует признать, что в сложившейся ситуации повинны не только объективные обстоятельства и стремление скитников дозировать контакты с любым «чужаком». Не менее значимым является отсутствие в современном научном знании инструментария, который бы без упрощения и схематизации мог описывать рутинные и однообразные действия крестьянина и промысловика, одновременно показав их роль в поддержании индивидуальных и групповых идентичностей. Эта проблема по ставлена в российской науке еще в 1990-е гг., но ее решение нельзя назвать окончательным: занимающиеся не-городскими видами деятельности продолжают быть «неудобной» социальной стратой (awkwardclass) во многом в силу серьезных погрешностей привлекаемых для анализа источников или их фактического отсутствия (Коцонис, 2006; Шанин, 2019; Афанасенков, 2020).

Вместе с тем сам факт сохранения старообрядческих скитов на конфессиональной карте Сибири говорит не только о встроенности в локальные экономические системы, но и об умении наделять такие системы культурными смыслами. Моделированию процессов, объясняющих трансформации хозяйственных взаимодействий с сельской округой в религиозные по характеру отношения, посвящена настоящая статья.

Историографические рамки и источниковая база исследования

Скитской коллектив вне зависимости от того, к какому течению («согласию» или «толку») он себя относит, всегда стремится скрыть от случайных визитеров ту часть коммуникаций, которая выполняет для него функции несущей конструкции. Этим, в частности, объясняется простота описаний жизненного уклада таежных монастырей советскими партработниками 1960-х гг.: «напоминает быт людей при первобытнообщинном строе», «ведут натуральное хозяйство», «сеют лен, картофель, капусту, лук и другие овощи», «добытые продукты распределяются поровну», «обменивают дикоросы на хлеб, керосин, соль, материал» (Государственный архив Томской области — далее ГА ТО, ф. Р-1786, оп. 1, д. 131, л. 71–72; д. 119, л. 45–47).

Это кажущаяся простота, если принять во внимание особенности становления староверия как оп-позиционной конфессии. Асинхронность процессов идейного и социального генезиса[1] превратила его в конгломерат сообществ, каждое из которых считает себя хранителем «истинного православия» и потому нуждается в интеллектуалах, способных доказывать это широкой социальной аудитории. В удаленных и труднодоступных районах Сибири задачу выполняли скиты, ставшие местами под-готовки идеологов и сосредоточения «неиспорченных» реформами патриарха Никона книг, трансляторами своих версий «знания о спасении».

Именно роль сибирских скитов как «посредников» между высокой книжной культурой и рядовыми верующими заставляет отказаться от оценок скитской экономики в категориях «замкнутость» и «самодостаточность» и обращает к двум группам исследований. Первую составили работы, в которых осмысливаются отношение староверов Обь-Енисейского региона к труду и его техническим усовершенствованиям, деньгам и накоплению (мирскому и монашескому), анализируются традиционно русские и заимствованные приемы ведения хозяйства (Бардина, 2009; Татаринцева, 2017; Любимова, 2017). География работ второй группы шире. Помимо интересующей нас территории она охватывает Поволжье и Русский Север, но эти исследования роднит сходство ключевых выводов: а) «уход от мира» не означал отсутствия доступа к местным водным или сухопутным транспортным путям; б) связи старообрядческих пустыней с ближайшими населенными пунктами оставались ус-тойчивыми и регулярными независимо от того, являлись ли они селами с уходящей в века историей, переселенческими деревнями, советскими колхозами или, как сегодня, совокупностью малых до-мохозяйств (Покровский, Зольникова, 2002; Татаринцева, 2006: 73–81; Старухин, 2015; Стороженко, 2019; Пулькин, 2020; Воронцова, Сундукова, 2020).

Определенные таким образом историографические рамки исследования обусловили комплементарный подход к источникам. Лишь оцененные с позиций взаимодополняемости полемические и агиографические сочинения, дневники и переписка скитников, материалы научных экспедиций Института истории СО РАН и Томского университета, доклады чиновников, проверяющих нелегальные поселения, могут использоваться для описания, с одной стороны, хозяйственных занятий и кон тактов таежного монастыря, с другой — практик их символизации, нацеленных на сохранение группового единства и включение в орбиту влияния мирских единоверцев — помощников в настоящем, иноков в будущем (Российская государственная библиотека. Отдел рукописей — далее РГБ ОР, ф. 246; Мальцев, 1998; Маслов, 2007; Урало-Сибирский …, 2014, 2016; Дневник археографической … , 2016 и др.).

Методической основой анализа источников исторической информации и реконструируемых с их помощью социальных процессов выступают исследования обычая дарообмена. Являясь главной коммуникативной стратегией традиционных обществ, он предполагает разнообразие в составе «даров» (в этом качестве могут выступать вещи, труд, информация, технологии и ритуалы), но оставляет незыблемыми сам принцип обмена — «вручаемость и возмещаемость» важнее материальной выгоды и соразмерности отдаваемого (Мосс, 2011; Ссорин-Чайков, 2012). С учетом культурных смыслов дарообменных операций, на наш взгляд, можно рассматривать внешние связи скитских общин, выбиравших в качестве приоритетной сферы деятельности земледелие или промыслы.

Скит как коллективный земледелец (1875 — начало 1930-х гг.)

Старообрядческая агиография ХХ века называет уходящих «в пустыню» способными прокормить себя земледельческим трудом:

«Анна с Агафиею удалились совсем от мира… Строили сами себе избушки, в основном землянки… Трудились, сеяли для себя хлеб, раскорчевывали землю, молотили и мололи на жерновах и ткали себе изо льна одеяние. И все это без посторонней помощи».

(Урало-Сибирский … , 2016: 136)

Рассказ примечателен не своей идеализацией скитской повседневности, к слову сказать, хорошо известной составителям Патерика. Неразвитость сибирского аграрного рынка во второй половине XIX — начале ХХ в., низкая покупательная способность крестьянина в 1910–1920-е гг. (Рынков, Ильиных, 2013; Татаринцева, Моллеров, 2016: 94–107; Зиновьев, 2018) на фоне дискриминационных мер по отношению к староверию и затем к религии вообще, делали устойчивым в общественном сознании образ монаха-земледельца и создавали отвечающие ему поведенческие стереотипы. Как раз в соответствии с ними действуют пятеро уральских иноков-часовенных, которые при содействии местных крестьян-единоверцев в 1875 г. основали Казанский скит в верховьях р. Большая Юкса (при-ток р. Чулым)[2]. На первых порах скитники жили продажей кедрового ореха, но промысел не приносил стабильного дохода. Поэтому увеличение к 1880 г. братии до 12 человек заставляет их, по словам игумена о. Феофилакта «ограниченных отовсюду помощью и просить не смеющих» (РГБ ОР, ф. 246, к. 188, ед. 4, л. 69; курсив мой. — Е. Д.), принять решение отказаться от дорогого покупного хлеба и «на лето свой сеять» (РГБ ОР, ф. 246, к. 188, ед. 4, л. 138–139).

Ситуация «постоянной нужды» не может быть объяснена переходом скита из часовенного в белокриницкое согласие. В 1879 г. вместе с Феофилактом «сменила веру» часть прежних «благодетелей», и в дальнейшем благодаря миссионерству иноков численность староверов-поповцев вблизи Казанского скита будет неуклонно расти, но его хозяйство так и не станет устойчивым.

Современники — московские и сибирские руководители белокриницких — видели причину в самом игумене, нарушавшем субординацию, тратившем скитские капиталы на строительство молелен в округе и организацию полноценной церковной жизни для мирян. Однако лишение о. Феофилакта сана за распродажу «монастырских священных риз» и самовольные отлучки не исправило бедственного положения. В связи с этим заслуживает внимания его поездка в 1887–1888 гг. по европейским губерниям для сбора «милостыни и поиска получше места для обители» (РГБ ОР, ф. 246, к. 195, ед. 1, л. 42; к. 197, ед. 3, л. 40; курсив мой. — Е. Д.).

Цель вояжа, совершенного по благословению братии, открывает важную особенность — взаимодействия Казанского скита с округой не обрели системного — религиозного и экономического характера.

Применительно к истории сибирского пустынножительства это означало неумение корректировать заданный агиографическим каноном и монастырским уставом образ идеального инока. Понимание монашеского состояния как хозяйственно изолированного и полностью регламентированного отвечало укладу официально разрешенной киновии[3], но не годилось для таежного скита, находящегося вне закона и ограниченного в ресурсах. Он существовал, говоря языком социальной антропологии, в условиях прекарности — неопределенности и зависимости от многочисленных и непрогнозируемых обстоятельств: неурожайного года, доноса недоброжелателя, случайного обнаружения казенным лесничим скитской пашни и т. д.

Противостояние им предполагало наличие целевой установки, осознаваемой сторонами культурно и социально значимой. Иными словами, добровольный аскетизм иноков должен был стимулировать крестьянские семьи с небольшим достатком оставаться в рамках избранного вероучения и регулярно перераспределять часть своих трудовых или продовольственных ресурсов в пользу скита. В противном случае двухмерные отношения «разовый подарок в скит ↔ молитва задарителя» не могли быть долговременными при возникновении других институтов окормления паствы.

«Казанский кейс» показывает, что сельская округа, получив некоторое количество молитвенных сооружений и рукоположенное духовенство, перестала видеть в таежном монастыре единственный оплот истинной веры. Судя по увеличению в его составе нетрудоспособных иноков и бельцов и жалобы на трудовую повинность, обучающихся в скиту священников-крестьян[4], он скорее рассматривался как школа и богадельня. Отметим еще один аспект. Стремление руководителей согласия легализовать старообрядческую иерархию в Российской империи в целом подчиняло таежную обитель светскому законодательству и нормам делопроизводства: всем насельникам следовало иметь документы, а игумену — отчитываться о суммах, выделенные по решению московского Духовного совета. Внешний контроль, в том числе распространенный на выбор книг для чтения, превращал скит в обычный провинциальный монастырь с минимальными шансами стать привлекательным для крупных купеческих пожертвований.

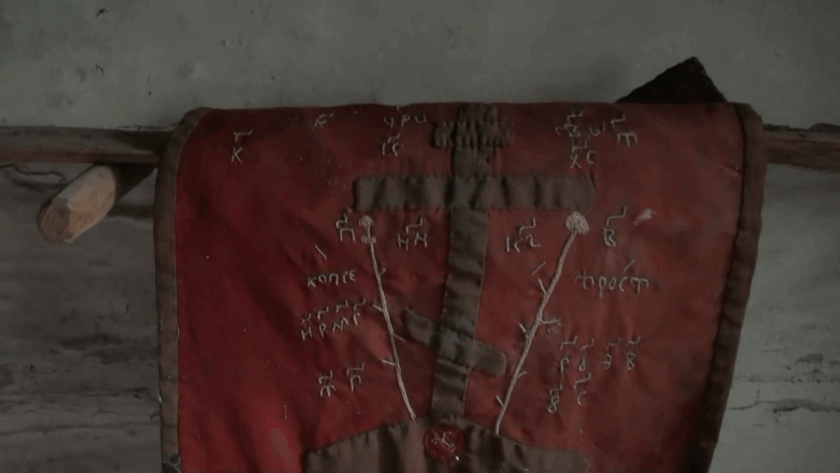

Невозможность собственными силами достичь экономической независимости и растущие расходы на содержание теперь еще и женских келий[5] заставили скитскую общину забросить пашню. С 1901 г. основным занятием мужской части скита становится пчеловодство и огородничество, женской — «шитье облачения для духовенства австрийского толка» (ГА ТО, ф. 3, оп. 2, д. 4766, л. 22).

Была ли неудача Казанского скита запрограммирована? Опыт хозяйствования староверов-стран-ников, как томско-чулымских — ближайших соседей Казанского скита, так и обосновавшихся в Туве, свидетельствует об обратном: обе группы не нуждались в покупном хлебе. Пространственная удаленность общин не означала отсутствия сходных черт. Их основатели были выходцами из Поволжья, где в 1830–1870-е гг. шли споры о правильном месте спасения христианских душ, и выступившие за устройство «пустыни» вне населенных пунктов развернули активную компанию по переселению желающих в Сибирь (Российский государственный архив древних актов, ф. 1431, оп. 1, д. 1324–1325; Путилов, 1885).

Миграции и обживание на новых территориях обеспечила финансовая поддержка европейского и уральского купечества. Для томско-чулымского поселения она подтверждается документально, для тувинского ввиду отсутствия сведений — гипотетически. Однако наличие у тех и других мельниц позволяет высказать предположение о факторах их успешного хлебопашества. Прежде всего, отметим общую принадлежность к староверам-странникам, в вероучении которых «уход от мира» получает догматическое обоснование.

Исходя из этого истоки взаимовыгодных отношений «христиан» и «христолюбцев»[6] следует искать не в совместном труде, а в трехчастной структуре общин странников — делении на «пустынников», готовящихся к постригу «оглашенных» и мирян-«поучающихся»[7]. Религиозная символика со подчинения создавала иерархию страт с разной степенью «конфессиональной чистоты» и широкий диапазон практик «дарения».

Описание уклада тувинских староверов, сделанное П. П. Масловым по итогам обследования верховьев Малого Енисея в 1930–1931 гг. (Маслов, 2007: 712–727), показывает, как эта стратификация пространственно визуализировалась рельефом Саянской тайги. Выше остальных, в горных долинах и на каменных уступах, селились принявшие крещение-постриг, в терминологии согласия — «ушедшие в странство». Их авторитет поддерживался местоположением скита[8] и рассказами об аристократическом происхождении монахов, их нимбах, лекарских способностях и «таянии в воздухе» при встрече с посторонними. Упоминание о большом пчельнике делает понятным сложный состав их «даров» живущим ниже — мед, воск, медицинская помощь, ритуал и тайное знание.

На подступах к скиту располагались заимки крестьян-промысловиков, названных П. П. Масловым «жиловыми». У странников это наименование закрепилось за любыми мирскими семьями, члены которых брали на себя обязанность обеспечивать и охранять скит, получая взамен (!) разрешение ос таваться в прежнем старообрядческом согласии или «никонианстве» и перейти в страту «крещеных христиан» только перед смертью. Однако повествование П. П. Маслова содержит детали, указываю-щие на принадлежность нескольких заимочников к «оглашенным» — тем, кто принял обет монашества и под присмотром черноризцев[9] обучался церковно-славянской грамоте и азам богослужения.

Символическая и вполне реальная роль «оглашенных» как посредников между скитом и предгорным селом Бельбей очерчивает их «дарообменный функционал». Они выступали поставщиками таежных дикоросов и пушнины, в том числе выменянной у тувинцев-охотников, и одновременно трансляторами и интерпретаторами сохраняемого идейными руководителями общины «знания о спасении». Далее к цепочке присоединялись «поучающиеся», использовавшие включенность во внешний мир для решения самых разных проблем общины и при этом готовые при дестабилизации ситуации оставить свои дома без крыш и искать вместе с монахами новое место[10].

Подобная стратификация не исключала столкновения интересов монашеской, полу-монашеской и мирской групп, но в заданных исторических условиях она позволяла оперативно перераспределять земледельческие, промысловые и ремесленные работы и организовать стабильный обмен религиозной и хозяйственной продукцией между группами-стратами. Вплоть до начала политики коллективизации и советизации Сибири ее следует признать оптимальным решением задачи сохранения «крестьянского облика» старообрядческого пустынножительства.

Скит как коллективный промысловик (1930–2020-е гг.)

Расширение контроля над жизнью сельского социума обозначило рубеж, после которого отказ скитов от хлебопашества в заметных извне размерах принял повсеместный и необратимый характер. О сломе в 1930-е гг. привычной системы хозяйствования говорят массовый насильственный «вы-вод монахов в мир» и актуализация идеи мученической смерти за веру (Каленова, 2003; Татаринцева, 2006: 78, 93).

Выйти из кризиса скитникам помогли два обстоятельства — сохранение, несмотря на потери, целостности скитской сети Обь-Енисейского региона, оставляющее возможность переселения к близким по вероучению общинам (Стороженко, 2019: 7–10), и результативно завершившаяся полемика об «антихристовых деньгах». Еще в 1920-е гг. в ходе обмена программными текстами между сторонниками и противниками их использования были выработаны альтернативные модели сотрудничества таежных обителей с советской деревней[11]. Первую можно определить как «функциональную», поскольку она базировалась на конфессионально нейтральной оценке денег, поощряла материальную независимость скитников и разрешала им самостоятельно вести торговые операции с любыми лояльными скиту домохозяйствами. Вторую («аксиологическую») фундировало понимание денежных знаков как «печати антихриста» и признание душеспасительной лишь натуральную «милостыню» от мирян-единоверцев, которым передавалось право распоряжения скитскими доходами и чей «де-нежный грех» отмаливался скитниками.

Обе модели были выгодны деревне. Однако запас прочности скитов после свертывания «новой экономической политики» (1925–1927 гг.), окончательно лишившего их как финансовой поддержки городских староверов Сибири, Урала и Европейской России, так и шансов восполнить людские потери за счет окрестных деревень, быстро таял. К 1930-м гг. денег не осталось ни у скитников, ни у мирян, что в значительной мере обессмысливало рассуждения об их сущности.

Парадоксально, но способ выживания подсказали организации, отвечавшие за экспорт кедрового ореха, грибов и ягод. Например, в директивах «Заготэкспорта» в 1930–1949 гг. рефреном повторяется — планы по их заготовке, имеющие «чрезвычайно важное значение», не выполняются. Сибирские филиалы пытались исправить ситуацию, в том числе распространяя по деревням обращения к «колхозникам, колхозницам, единоличникам, пионерам, школьникам, рабочим совхозов, райлесхозов, леспромхозов и членам их семей» о приеме таежных дикоросов в неограниченных количествах (ГА ТО, ф. Р-471, оп. 1, д. 3, л. 23–24, 45–46; ф. Р-776, оп. 3, д. 12, л. 1; ф. Р-1091, оп. 1, д. 12, л. 13; д. 28, л. 109 и др.).

Если работающему сельскому населению предложение могло принести скудный, полученный главным образом за счет выходных дней заработок, то пустынножителям оно открывало долгосрочные перспективы. Неслучайно после очередной акции по ликвидации скитских поселений в 1947-1951 гг. (Урало-Сибирский … , 2014: 85–96; НБ ТГУ. ОРКП. Архив археографической экспедиции Томского университета. Красный Яр: видеозапись 2004 г. Кассета 10) их восстановление пошло по апробированному ранее пути. Даже разрозненные сведения не оставляют сомнений в промышленных объемах сборов: в 1966 г. тувинские часовенные заготавливают более тонны ореха, в 1972 г. томско-чулымские странники — 240 кг сушеной черники (Дневник археографической … , 2016: 168; ГА ТО, ф. P-1786, оп. 1, д. 436, л. 36). Вряд ли это было возможным без распределения угодий, религиозной легитимации промысловых доходов и каналов реализации.

Включение скитников в негласный порядок пользования лесом зависело от умения задействовать дарообменные практики[12] и противостоять промысловикам-одиночкам. Об одном из таких конфлик-тов в 1962 г. сообщил томский уполномоченный по делам религий: «добровольно явившийся» деревенский старовер-часовенный уведомил власти о странниках-«денежных» и «безденежных», уже поделивших все «ягодные, грибные, ореховые, охотничьи угодья» (ГА ТО, ф. Р-1786, оп. 1, д. 434, л. 61). Безусловно, скитники, хорошо знающие свой лес, имеющие время для сбора, действующие умело и сообща, заведомо были в более выигрышном положении. Это прекрасно понимали мест-ные заготовительные конторы, оценивая последствия срыва спущенных сверху планов: жалобы игнорировались, а экономические контакты с таежными монастырями представлялись как про-думанная стратегия по «подтачиванию быта и нравов пустынников и разложению их общин» (ГА ТО, ф. Р-1786, оп. 1, д. 436, л. 227).

Опасность для скитников была вполне реальной. Присущее промысловой экономике сочетание денежных и натуральных форм обмена позволяло старообрядческим деноминациям с диаметрально противоположными взглядами считать ее отвечающей монастырским правилам, но и ставило вопрос — как совместить «нахождение вне мира» с товаризацией хозяйства? Это было реализуемо в том случае, если превращение скитов в производственную базу по переработке и сушке дикоросов осознавалось частью сотериологии и эсхатологии.

Доказано, что только соединение религиозной идеи с хозяйственной прагматикой по принципу «избирательного сродства» способно создать качественно новую конфигурацию социальных практик (Расков, 2016). Зафиксированные тувинской экспедицией Н. Н. Покровского споры 1960-х гг. о «чув-ственном» / «духовном» воплощениях Антихриста и «тварной» / «божественной» сущности Софии-Премудрости[13] показывают вектор согласования старообрядческого вероучения с трудовой этикой крестьянина-промысловика (Дневник археографической …, 2016: 182–183). Не претендуя на полноту объяснения, заметим, что они коррелируют с метафорой пустынножительства как скрывающейся в «чувственной пустыне»[14] Жены-Церкви, «силы и пропитание» которой дает сотворенная Богом природа (Приль, 1996; Журавель, 2012: 236–242).

В этой системе координат физический «уход от мира» логично предполагал не только материального носителя зла и осязаемой прибыли от сбора дикоросов, но и самостоятельности в решениях. В кон центрированном виде приоритет «человеческой премудрости» выражен в словах томско-чулымской странницы о скитниках «последних времен»:

«Они сами собой воспримут усердие и сами собоюзнают, что здесь делать и как тут доживать».

(НБ ТГУ. ОРКП. Архив археографической экспедиции ТГУ. Красный Яр: аудиозапись 1989 г. Кассета 4)

Однако здесь тоже были свои «подводные камни». Стремясь предотвратить рационализацию вероучения, насельники таежных монастырей в 1960–1980-е гг. избегали прямых контактов с заготовителями и передавали сбыт дикоросов доверенным людям. Причем, если скитники отзывались о них нейтрально — «увозил орехи», «привозил соль» (Мальцев, 1998: 267, 268), то сторонние наблюдатели не скупились на негативные характеристики — корыстны, морально ущербны и беззастенчиво поль-зуются доверчивостью заказчиков (ГА ТО, ф. Р-1786, оп. 1, д. 436, л. 35–39; Зольникова, 2016: 276). Реальный статус этой группы нуждается в самостоятельном изучении, и возможным ключом к его пониманию являются, во-первых, коллективное отмаливание совершенных ими во благо скита грехов, во-вторых, императив монашеской культуры — бесчестие и уничижение в земной жизни обеспечивает наивысшую честь в жизни вечной (Черная, 1991: 69–72).

Принятие в 1990 г. закона о свободе вероисповеданий избавило таежные монастыри от необходимости в «буферной зоне», но не от потребности защищаться от влияния общества, по-прежнему оцениваемого как идейно чуждое. Взаимодействия томско-чулымских странников («денежных» и «безденежных») с внешним миром, которые автор наблюдает с конца 1980-х гг., показывают способы ее решения в ситуации постоянного увеличения числа скитников со светским бэкграундом. Так, называя одинаково отправляемые вовне дикоросы «гостинцами», общины сохраняют отличия в понимании ответной помощи: инок-«безденежный» убежден, что получает продуктами и промышленными товарами по-жертвование, «денежный» — плату за предписанный монашеским уставом труд. Несмотря на разницу концептов, фундирующих скитские экономики — «милостыня-дар» или «товар-дар»[15], в обоих случаях дикорос как «гостинец» организовывает «круги обмена» и наделяет коммуникации в каждом из них схожими смыслами.

Ближний круг обеих общин составляют сельские и городские «христолюбцы». Они первыми и в нужных объемах получают собранное скитниками, и взаимность их обязательств, сформированная, в том числе, результатами полемики о деньгах 1920-х гг., удерживает противников в рамках вероучений и стабилизирует численность монашествующих. Задача срединного круга — обеспечение экономической устойчивости за счет реализации излишков дикоросов. В него вовлечены выросшие в соседстве со скитами «никониане» и «атеисты» — потомки тех, кто еще в советский период эпизодически помогал таежным монастырям. Сохранение традиции дает им возможность не заниматься сбором самим и надеяться на духовное окормление в трудных жизненных ситуациях. Защитой от избыточного влияния этой группы коммуникантов выступают негласные правила: они поддерживают кельи, а не отдельных иноков[16], и их отношения со скитскими общинами пролонгируются ежегодно. Деревенская семья, помогая «месту» в одном промысловом сезоне, получает «право на молитву» до следующего даже при смене обитателей кельи, но должна быть готова к тому, что в любой момент в ней может быть отказано. Наконец, внешний круг — представители местной администрации[17]. В последние десятилетия произошло не складывание, а скорее его легализация, и слово «местный» здесь означает как полномочия, так и происхождение, поэтому помощь «начальника», с детства знающего скитские порядки[18], допускается без вовлечения в дарообменные операции, и он получает таежный «гостинец» в его светском понимании.

Подвижность и «сезонность» отношений скитов-промысловиков со «своими» и «чужими» показывает, что система расчета (денежная или безденежная) легко переходит в разряд переменных. Культурным капиталом, позволяющим небольшим группам немолодых людей воспроизводить в неизменном виде правила взаимодействия, следует считать, с одной стороны, апелляцию к жизненно му идеалу крестьянского социума кормиться собственным трудом; с другой — понимание, что мирская поддержка не возникает стихийно, а формируется целенаправленно. На этом фундаменте сегодня происходит сочетание традиции и рациональности и возникает устойчивая связь между религиозным авторитетом скита, доверием деревни и репутацией местных чиновников.

Заключение

Встраивание старообрядческих скитов в культурный ландшафт Обь-Енисейской Сибири обнаруживает сходные черты, которые нивелируют не только их вероисповедные особенности, но и внутри региональные различия.

В таежной зоне хлебопашество и промыслы оставались видами деятельности с одинаково не-предсказуемыми результатами, но если скитскому земледелию для становления и развития было достаточно имеющегося (почти пятисотлетнего!) опыта совместного монашеского и крестьянского освоения окраин, то переход к промышленным заготовкам дикоросов предполагал его коррекцию. И здесь значимым оказывалось не нахождение в ареале «старой» или «новой» колонизации, а восприятие «леса» и «поля» как равных по хозяйственным возможностям природных сред. При качественном изменении внешнего воздействия, когда репрессивную политику в отношении нелегальных монастырей дополнили советизация деревни и государственная программа освоения таежных окраин, это помогло относительно безболезненно перейти к новому экономическому укладу.

Скорость перехода напрямую зависела от наличия лидеров, умеющих соединить прагматику де-нежных и бартерных сделок с религиозным обоснованием избранного варианта дарообмена. Задачу выполнили наставники, вернувшиеся из тюрем по амнистии 1953–1961 гг. и осуществившие символическую перекодировку обменных операций с сельской округой: «милостыню» в соответствии с императивами аскетизма, куплю-продажу — обращаясь к истории древнерусских и первых старообрядческих монастырей. Такого рода сочетание социально-пространственных отношений с христианской эсхатологией и сотериологией означало, что потенциально опасное для скита включение в формализованные и неформальные связи «никонианского мира» получало долгосрочную программу защиты, независимую от естественной смены поколений.

Эвристический потенциал моделирования скитской «экономики спасения» не исчерпывается этим выводом. Разнообразие старообрядческих деноминаций региона скорее позволяет оценивать его как некоторую тенденцию, требующую осмысления категорий «рыночное» / «натуральное» применительно к конфессиональному типу хозяйствования и уточнения комбинаций дарообмена в сельских сообществах мирян и монашествующих.

Благодарности

Автор благодарна Алене Александровне Стороженко за консультации, касающиеся старообрядческих миграций в Туву, и возможность познакомиться с материалами ее полевых исследований на территории республики.

Елена Е. Дутчак

Национальный исследовательский

Томский государственный университет,

Российская Федерация

Примечание:

[1] Русское староверие идеологически оформилось в ходе противостояния литургической реформе патриарха Никона в 1650–1660-е гг., но широкую социальную поддержку оно получило позднее — под воздействием правительственных модернизационных реформ конца XVII — первой четверти XVIII столетий.

[2] Отметим сотрудничество скитников и крестьян: они вместе весной «перетаскали на себе более 400 пудов хлеба, овоща и других припасов на годовую припорцию за 6 верст» и летом строили теплое жилье (РГБ ОР, ф. 246, к. 197, ед. 3, л. 101).

[3] Киновия — в православии название общежительных монастырей, устроенных по типу коммуны и принимающих требования подчинения игумену, коллективного труда и владения имуществом.

[4] В 1890 г. один из них пожалуется сибирскому епископу Мефодию, что игумен не давал им «праздно жить, пока жили у него 11 овинов хлеба заставлял молотить, 5 заборов каких-то собирали из бревен» (РГБ ОР, ф. 246, к. 200, ед. 5, л. 56–57).

[5] Например, в 1892 г. от московского Духовного совета скит получил 25 рублей, а на содержание 40 человек требовалось более 1600 рублей (РГБ ОР, ф. 246, к. 212, ед. 10, л. 14; Старухин, 2015: 141).

[6] Наименования, используемые в сочинениях странников, являются производными от самоназвания согласия — «истинно православные христиане странствующие».

[7] Детальное описание страт см.: Высоцкий Н. Секта странников или бегунов (Внутренний быт сектантского общества) // Томские епархиальные ведомости. 1902, 15 сентября, No 18. С. 25−27.

[8] Старообрядческие толкования Апокалипсиса называют «горы и вертепы / пещеры» местом укрытия христианской церкви в преддверие Страшного суда (см., например: Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН, собр. Красноярское, Q. VI. 24, л. 14 об.).

[9] Видимо, именно их, живущих в подвальных помещениях заимщика Фаса Микова, тувинец Чеди-кыс назвал «земляными кижи» (Маслов, 2007: 725).

[10] Вряд ли можно считать совпадением, что после переписи скитов экспедицией П. П. Маслова, по свидетельству А. А. Стороженко, документально подтвержденные сведения о староверах-странниках в Туве отсутствуют.

[11] Основной корпус текстов представлен в рукописном сборнике: Научная библиотека Томского университета. Отдел рукописей и книжных памятников — далее НБ ТГУ. ОРКП, В-26418.

[12] Например, продукты, полученные от скита о. Палладия, превратили живущих рядом тувинцев из врагов в трудовых помощников (Дневник археографической …, 2016: 169).

[13] Исследования в области софиологии (см.: Красиков, 2012) дают основания полагать, что идеи природно-личного христоцентризма С. Н. Булгакова, сочинения которого, как и других деятелей «Серебряного века» были известны в старообрядческой среде, могли служить информационным источником спора.

[14] Метафоры «чувственная» и «мысленная, духовная пустынь» отражают разные подходы староверов к месту рас-положения своих обителей: в первом случае физическая удаленность от населенных пунктов считается обя-зательной, во втором —достаточно символического оформления «ухода от мира» и скрытного проживания в домах родственников или единоверцев.

[15] Термины восходят к экономической антропологии, изучающей взаимосвязи «дара» и «товара» в схожих обменных операциях (Ссорин-Чайков, 2012; Лёвенхаупт Цзин, 2017).

[16] Обычно в одной или рядом расположенных кельях селятся от 2 до 7 человек. Контакты иноков, живущих отдельно, с такими мирянами не поощряются и контролируются в обеих общинах.

[17] По обычаю в этот круг включены приезжающие исследователи. Вхождение автора статьи в эту иерархию свя-зей прошло традиционные для полевой археографии стадии: сначала поездки сопровождались «подарками туда», что позволяло надеяться на беседу, сегодня — это взаимный обмен, и «гостинцы из тайги» стали марке-ром сложившихся отношений и статуса «своего» («наша Лена, она нас изучает»).

[18] Например, с введением талонов на продукты в 1990-е гг. поселковая администрация опекала «территорию, на которой живут богомольные старушки» (ГА ТО, ф. Р-1786, оп. 1, д. 420, л. 14).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Афанасенков, В. О. (2020) Зерновое производство губерний Сибири (конец XIX — начало ХХ в.). К разработке относительных показателей урожайной статистики ЦСК МВД // Крестьяноведение. Т. 5. No 3. С. 6–46. DOI: https://doi.org/10.22394/2500-1809-2020-5-3-6-46

Бардина, П. Е. (2009) Быт и хозяйство русских сибиряков Томского края. Северск : Контекст. 431 с.

Воронцова, Е. В., Сундукова, Д. А. (2020) Старообрядческий скит в советской деревне: (не)заметное присутствие // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение. No 88. С. 83–102. DOI: https://doi.org/10.15382/sturI202088.83-102

Дневник археографической группы Н. Н. Покровского (2016) // Урало-Сибирский патерик: тексты и коммента-рии : в 3-х т. / отв. ред. Н. Н. Покровский. М. : Издательский Дом ЯСК. Кн. 2 (Т. 3). 296 с. С. 153–192

Журавель, О. Д. (2012) Литературное творчество старообрядцев XVIII — начала XXI в.: темы, проблемы, поэтика. Новосибирск : Изд-во СО РАН. 442 с.

Зиновьев, В. П. (2018) Цены на продукты потребления в Томске в 1862–1917 гг. // Вестник Томского государственного университета. No 429. С. 125–131. DOI: https://doi.org/10.17223/15617793/429/15

Зольникова, Н. Д. (2016) Дневник тувинской археографической группы 1967 г. как источник по истории староверия // Урало-Сибирский патерик: тексты и комментарии : в 3-х т. / отв. ред. Н. Н. Покровский. М. : Из-дательский Дом ЯСК. Кн. 2 (Т. 3). 296 с. С. 270–277.

Каленова, Г. М. (2003) Репрессии против старообрядцев-странников на территории Томской области в 1933–1941 гг. (по материалам архивных дел ФСБ Томской области) // Проблемы истории, историографии и источниковедения России XIII–XX вв. / под ред. А.Н. Жеравиной. Томск : Изд-во Томского ун-та. 302 с. С. 293–295.

Коцонис, Я. (2006) Как крестьян делали отсталыми: Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России 1861–1914. М. : Новое литературное обозрение. 320 с.

Красиков, В. И. (2012) Дело о Софии: фокусная дискуссия в русском эмигрантском религиозно-философском сообществе 20–30-х гг. ХХ в. // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. No 2 (18). С. 128–139.

Лёвенхаупт Цзин, А. (2017) Гриб на краю света. О возможности жизни на руинах капитализма. М. : AdMarginem. 376 c.

Любимова, Г. В. (2017) Модернизация земледельческого труда в культуре сибирских старообрядцев // Уральский исторический вестник. No 2 (55). С. 122–130.

Мальцев, А. И. (1998) «Книга Пасхальная» — берестяной старообрядческий дневник за 1956–1975 гг. // История русской духовной культуры в рукописном наследии XVI–XX вв. / отв. ред. Е. К. Ромодановская. Новосибирск: Наука. СО РАН. 316 с. С. 263–272.

Маслов, П. П. (2007) Конец Урянхая // Урянхай. Тыва дептер. Антология научной и просветительской мысли о древней тувинской земле и ее насельниках, об Урянхае — Танну-Туве, урянхайцах — тувинцах, о древности Тувы / сост. С. К. Шойгу. М. : Слово. Т. 5. 733 с. С. 618–729.

Мосс, М. (2011) Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М. : КДУ. 416 с.Покровский, Н. Н., Зольникова, Н. Д.(2002) Староверы-часовенные на востоке России в XVIII–ХХ вв.: Про-блемы творчества и общественного сознания. М. : Памятники исторической мысли. 466 с.

Приль, Л. Н. (1996) Аспекты старообрядческого дневника: «Божий мир» и «апостольская община» // Труды Томского государственного объединенного историко-архитектурного музея / отв. ред. Н. М. Дмитриенко. Томск : Изд-во Томского ун-та. Т. 9. 284 с. С. 150–164.

Пулькин, М. В. (2020) Старообрядцы-странники во второй половине XIX — начале ХХ в. (на основе отчетов каргопольских миссионеров) // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Т. 38. No 3. С. 207–222. DOI: https://doi.org/10.22394/2073-7203-2020-38-3-207-222

Путилов, Н. (1885) Усинский край // Енисейские епархиальные ведомости. No 1. 1 янв. С. 8–9.

Расков, Д. Е. (2016) Религиозный фактор в экономике: к вопросу об интерпретации Вебера // Идеи и идеалы. No 2(28). Т. 1. С. 70–80. DOI: https://doi.org/10.17212/2075-0862-2016-2.1-70-80

Рынков, В. М., Ильиных В. А. (2013) Десятилетие потрясений: сельское хозяйство Сибири в 1914–1924 гг. Но-восибирск : Ин-т истории СО РАН. 243 с.

Ссорин-Чайков, Н. В. (2012) Медвежья шкура и макароны: о социальной жизни вещей в сибирском совхозе и перформативности различий дара и товара // Экономическая социология. Т. 13. No 2. С. 59–81.

Старухин, Н. А. (2015) Сибирские общества белокриницких староверов во второй половине XIX — начале ХХ в. Новосибирск : Ин-т истории СО РАН. 206 с.

Стороженко, А. А. (2019) Старообрядческие монастыри «енисейского меридиана» в ХХ веке: истоки, традиции, современное состояние // Новые исследования Тувы. No 1. С. 4–15. DOI: https://doi.org/10.25178/nit.2019.1.1

Татаринцева, М. П. (2006) Старообрядцы в Туве: Историко-этнографический очерк. Новосибирск : Наука. 216 с.

Татаринцева, М. П. (2017) Особенности земледелия русских переселенцев в Туву в начале ХХ века // Новые исследования Тувы. No 1. С. 151–161. DOI: https://doi.org/10.25178/nit.2017.1.10Татаринцева, М. П., Моллеров, Н. М. (2016) Русские в Туве (конец XIX — первая половина XX в.): История. Этнография. Культура. Новосибирск : Наука. 294 с.

Урало-Сибирский патерик: тексты и комментарии (2014) : в 3-х т. / отв. ред. Н. Н. Покровский. М. : Языки славянской культуры. Кн. 1 (Т. 1–2). 464 с. Урало-Сибирский патерик: тексты и комментарии (2016) : в 3-х т. / отв. ред. Н. Н. Покровский. М. : Издательский Дом ЯСК. Кн. 2 (Т. 3). 296 с.